「砂取をもっとすてきに~砂取の街を安心安全に~」

熊本市立砂取小学校 福山元

1.ねらい

総合的な学習の時間で身近な校区にある事故や事件にかかわる危険個所をフィールドワークによって調べ、どんな危険があるかマップにまとめる活動を通して、課題を発見する力、情報を収集・整理し、解決に向けて考えをまとめ表現する力の育成を図るとともに安全への意識を高める。

2.活動の概要

・総合的な学習の時間に砂取校区の魅力を高めるために自分ができることについて話し合い、自分たちの生活の中にある危険について調べ、学校での発表の場「すこやか会」で発表するというゴールを決める。

・実際にフィールド活動を行い、危険個所について発見する。

・借り受けたフィールドオンを使用し、どの場所に、どんな危険があるか、どのように注意することで危険回避ができるか、カードにまとめる。

・1年生から6年生に伝わるよう発表の仕方を工夫し全体の場での発表をするとともに縦割り班活動の中でも調べまとめたことを発表し、安全への意識を高める。

3.総合的な学習の時間の流れ

1学期前半

砂取をもっとすてきにというテーマの中で、砂取をよりすてきにするために自分たちできることについて考え、砂取のすてきなところを発見すること、砂取の危険について発見しその注意喚起をすることでよくすることという課題を設定する。

1学期後半

砂取のすてきな場所、湧水地である江津湖や歴史的な史跡 有名店など調べたいかだいを決め、実際にその場に行ったりインタビューを行ったりして、情報を集めレポートにまとめる。

2学期前半

1学期の校区探検や自分の登下校の体験から、危険個所について意見を出し合い、さらにグループで砂取の校区にある危険を実際に探検する。その際、子どもの視点から見て、危険となるお店の看板や、交通量の多い交差点、見通しの悪いい交差点を見つけ、フィールドオンを活用して①どの場所に②どんな危険があり③どのように気を付けるとよいかカードにまとめる。

2学期後半 カードをフィールドオン上のマップに載せ、自分たちが見つけた危険について発表の練習を行い、総合的な学習の時間の学習成果を学校全体で発表する「すこやか会」で発表をする。

3学期

自分たちが調べたことについて、ビデオレターにまとめ次年度の3年生への引継ぎを行う。

4.フィールドオンにまとめた危険個所について

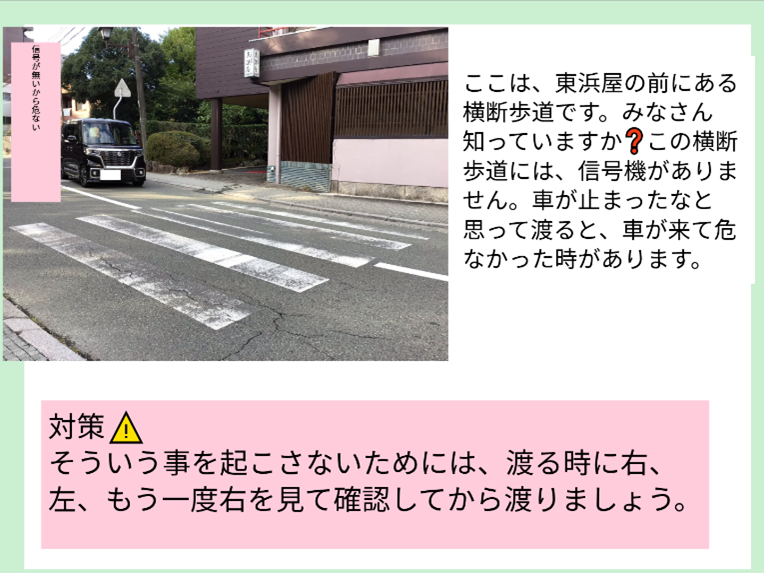

子どもたちが調べた危険個所①

子どもたちが調べた危険個所②

子どもたちは自分たちで発見した危険個所について写真、どんな場所でどんな危険があるか、どう対処すればよいか自分の体験をもとにカードにまとめていった。

子どもたちが調べて危険個所をマップに載せたもの

それらをフィールドオン上のマップにまとめ、発表を行った。

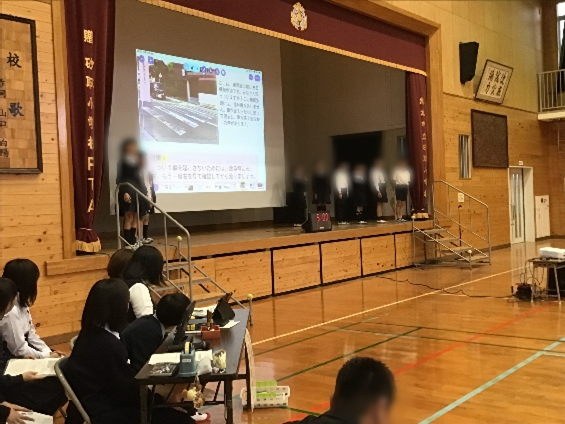

すこやか会の中で発表する様子

縦割りの班の中で発表する様子

全校生徒の前で発表を行うとともに、縦割りの班の中で発表を行い、危険に対する意識を高めることができた。

5.まとめ

身近な校区にある事故や事件にかかわる危険個所をフィールドワークによって調べ、どんな危険があるかマップにまとめる活動を通して、課題を発見する力、情報を収集・整理し、解決に向けて考えをまとめ表現する力の育成を図るとともに安全への意識を高めることをねらいとした。

子どもたちは自分たちの気付きから意見を出し合い、自分たちで決めた場所に、実際に探検して調べ、新たな発見を得ることができた。その発見の中には、通学路上に設置されているお店の看板が、児童の頭部にちょうど当たる高さにあることであったり、登下校中の植木の切れ目からの自転車の飛び出しなど、大人が気付きにくい危険個所の発見も見られた。

自分たちが発見した危険を学校での学習の発表の場「すこやか会」で発表することを通して、子どもたち自身の安全に対する意識と地域を自分たちでよりよくしようという意識の高まりがみられた。また、すこやか会という発表の場があることで、情報を整理する力や発表する力の高まりも見られた。

また。、子どもがフィールドオンを活用することで、紙媒体の中でなく、実際のマップの中に自分たちの発見した危険個所をまとめることができた。そのことによってどこにどんな危険があるか子どもたちの共通理解を深めることができた。また、デジタル化した情報のため次年度にも残せる良さがあり、本年度の成果を引き継いでよりよくマップを改善していこうという見通しを持つことができた。